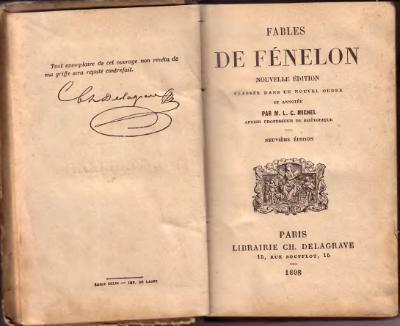

Les fables de Féénelon

Fables et opuscules pédagogiques

Fables et opuscules pédagogiques

classée dans un nouvel ordre par M.L.C. MICHEL

ancien professeur de rhétorique

Ces fables, en prose, peuvent être curieuses pour les bibliomanes, et à ce titre trouver place dans un collection des œuvres complètes ; mais une édition classique impose d’autres devoirs : il n’est point permis, en saine critique, d’y admettre des morceaux faibles, et, de plus, d’une authenticité douteuse. C’est pourquoi la liste ci-après est loin d’être exhaustive.

[modifier] LE JEUNE BACCHUS ET LE FAUNE

Un jour, le jeune Bacchus que Silène instruisait, cherchait les Muses dans un bocage, dont le silence n’était troublé que par le bruit des fontaines et par le chant des oiseaux.

Le soleil n’en pouvait, avec ses rayons, percer la sombre verdure.

L’enfant de Sémélé, pour étudier la langue des dieux, s’assit dans un coin, au pied d’un vieux chêne du tronc duquel, plusieurs hommes, de l’âge d’or, étaient nés.

Il avait même autrefois, rendu des oracles et le temps n’avait osé l’abattre de sa tranchante faux.

Auprès de ce chêne sacré et antique, se cachait un jeune Faune qui prêtait l’oreille aux vers que chantait l’enfant et qui, marquait à Silène, par un ris moqueur, toutes les fautes que faisait son disciple.

Aussitôt, les Naïades et les autres Nymphes du bois souriaient aussi.

Ce critique était jeune, gracieux et folâtre ; sa tête était couronnée de lierre et de pampre ; ses tempes étaient ornées de grappes de raisin ; de son épaule gauche, pendait sur son côté droit, en écharpe, un feston de lierre : et le jeune Bacchus se plaisait à voir ces feuilles consacrées à sa divinité.

Le Faune était enveloppé, au-dessous de la ceinture, par la dépouille affreuse et hérissée d’une jeune lionne qu’il avait tuée dans les forêts.

Il tenait dans sa main une houlette courbée et noueuse.

Sa queue paraissait derrière, comme se jouant sur son dos.

Mais, comme Bacchus ne pouvait souffrir un rieur malin, toujours prêt à se moquer de ses expressions, si elles n’étaient pures et élégantes, il lui dit d’un ton fier et impatient : " Comment oses-tu te moquer du fils de Jupiter ? — Le Faune répondit sans s’émouvoir : Hé ! comment le fils de Jupiter ose-t-il faire quelque faute ? "[modifier] LES ABEILLES

Un jeune prince, au retour des Zéphyrs lorsque toute la nature se ranime, se promenait dans un jardin délicieux ; il entendit un grand bruit et aperçut une ruche d’Abeilles.

Il s’approche de ce spectacle qui était nouveau pour lui ; il vit avec étonnement, l’ordre, le soin et le travail de cette petite république.

Les cellules commençaient à se former et à prendre une figure régulière.

Une partie des Abeilles les remplissaient de leur doux nectar ; les autres apportaient des fleurs qu’elles avaient choisies, entre toutes les richesses du printemps.

L’oisiveté et la paresse étaient bannies de ce petit État : tout y était en mouvement, mais sans confusion et sans trouble.

Les plus considérables d’entre les Abeilles conduisaient les autres, qui obéissaient sans murmure et sans jalousie, contre celles qui étaient au-dessus d’elles.

Pendant que le jeune prince admirait cet objet qu’il ne connaissait pas encore, une Abeille, que toutes les autres reconnaissaient pour leur reine, s’approcha de lui et lui dit : « La vue de nos ouvrages et de notre conduite vous réjouit ; mais, elle doit encore plus vous instruire. Nous ne souffrons point, chez nous, le désordre ni la licence ; on n’est considérable parmi nous, que par son travail et par les talents qui peuvent être utiles à notre république. Le mérite est la seule voie qui élève aux premières places. Nous ne nous occupons, nuit et jour, qu’à des choses dont les hommes retirent toute l’utilité. Puissiez-vous, être un, jour comme nous et mettre dans le genre humain, l’ordre que vous admirez chez nous ! Vous travaillerez, par là, à son bonheur et au vôtre ; vous remplirez la tâche que le destin vous a imposé : car, vous ne serez au-dessus des autres, que pour les protéger, que pour écarter les maux qui les menacent, que pour leur procurer tous les biens qu’ils ont droit d’attendre d’un gouvernement vigilant et paternel. »[modifier] LE CHAT ET LES LAPINS

Un Chat qui faisait le modeste, était entré dans une garenne peuplée de Lapins.

Aussitôt, toute la république alarmée ne songea qu’à s’enfoncer dans ses trous.

Comme le nouveau venu était au guet auprès d’un terrier, les députés de la nation lapine, qui avaient vu ses terribles griffes, comparurent dans l’endroit le plus étroit de l’entrée du terrier, pour lui demander ce qu’il prétendait.

Il protesta d’une voix douce qu’il voulait seulement étudier les mœurs de la nation ; qu’en qualité de philosophe, il allait dans tous les pays pour s’informer des coutumes de chaque espèce d’animaux.

Les députés, simples et crédules, retournèrent dire à leurs frères que cet étranger, si vénérable par son maintien modeste et par sa majestueuse fourrure, était un philosophe sobre, désintéressé, pacifique, qui voulait seulement rechercher la sagesse de pays en pays ; qu’il venait de beaucoup d’autres lieux où il avait vu de grandes merveilles ; qu’il y aurait bien du plaisir à l’entendre, et qu’il n’avait garde de croquer les Lapins, puisqu’il croyait en bon bramin[1] la métempsycose[2], et ne mangeait d’aucun aliment qui eût eu vie.

Ce beau discours toucha l’assemblée.

En vain ; un vieux Lapin rusé, qui était le docteur de la troupe, représenta combien ce grave philosophe lui était suspect : malgré lui, on va saluer le bramin, qui étrangla du premier salut sept ou huit de ces pauvres gens.

Les autres regagnent leurs trous, bien effrayés et bien honteux de leur faute.

Alors, dom Mitis[3] revint à l’entrée du terrier, protestant d’un ton plein de cordialité, qu’il n’avait fait ce meurtre que malgré lui, pour son pressant besoin ; que désormais, il vivrait d’autres animaux et ferait avec eux une alliance éternelle.

Aussitôt, les Lapins entrent en négociation avec lui, sans se mettre néanmoins à la portée de sa griffe.

La négociation dure, on l’amuse.

Cependant, un Lapin des plus agités sort par les derrières du terrier et va avertir un berger voisin, qui aimait à prendre dans un lacs[4] de ces Lapins nourris de genièvre.

Le berger, irrité contre ce Chat exterminateur d’un peuple si utile, accourt au terrier avec un arc et des flèches : il aperçoit le Chat qui n’était attentif qu’à sa proie ; il le perce d’une de ses flèches et le Chat expirant dit ces dernières paroles : « Quand on a une fois trompé, on ne peut plus être cru de personne ; on est haï, craint, détesté ; et on est enfin attrapé par ses propres finesses. »

- ↑ Bramin, nom que l’on donne aux prêtres chez les hindous.

- ↑ Métempsycose, doctrine qui consiste à croire qu’après la mort l’âme d’un homme passe dans le corps d’un animal, suivant sa conduite et ses goûts pendant la vie.

- ↑ Mitis, est ici le surnom du chat emprunté à son caractère hypocrite.

- ↑ Lacs, cordelette à nœud coulant qui sert à prendre de petits animaux.

[modifier] LE NOURRISSON DES MUSES FAVORISÉ DU SOLEIL

Le Soleil, ayant laissé le vaste tour du ciel en paix, avait fini sa course et plongé ses chevaux fougueux dans le sein des ondes de l’Hespérie.

Le bord de l’horizon était encore rouge comme la pourpre et enflamé de rayons ardents qu’il y avait répandus sur son passage.

La brûlante Canicule desséchait la terre ; toutes les plantes altérées languissaient ; les fleurs, ternies, penchaient leurs têtes et leurs tiges, malades, ne pouvaient plus les soutenir ; les Zéphyrs mêmes, retenaient leurs douces haleines ; l’air que les animaux respiraient, était semblable à de l’eau tiède.

La Nuit, qui répand avec ses ombres une douce fraîcheur, ne pouvait tempérer la chaleur dévorante que le jour avait causée : elle ne pouvait verser sur les hommes, abattus et défaillants, ni la rosée qu’elle fait distiller quand Vesper brille à la queue des autres étoiles, ni cette moisson de pavots, qui font sentir les charmes du sommeil à toute la nature fatiguée.

Le Soleil seul, dans le sein de Téthys, jouissait d’un profond repos ; mais ensuite, quand il fut obligé de remonter sur son char, attelé par les Heures et devancé par l'Aurore, qui sème son chemin de roses, il aperçut tout l’Olympe couvert de nuages ; il vit les restes d’une tempête qui avait effrayé les mortels pendant la nuit.

Les nuages étaient encore empestés de l’odeur des vapeurs soufrées qui avaient allumé les éclairs et fait gronder le menaçant tonnerre ; les Vents, séditieux, ayant rompu leurs chaînes et forcé leurs cachots profonds, mugissaient encore dans les vastes plaines de l’air ; des torrents tombaient des montagnes dans tous les vallons.

Celui dont l’œil plein de rayons anime toute la nature, voyait de toutes parts, en se levant, le reste d’un cruel orage.

Mais, ce qui l’émut davantage, il vit un jeune nourrisson des Muses, qui lui était fort chèr et à qui la tempête avait dérobé le sommeil, lorsqu’il commençait déjà à étendre ses sombres ailes sur ses paupières.

Il fut sur le point de ramener ses chevaux en arrière et de retarder le jour, pour rendre le repos à celui qui l’avait perdu.

" Je veux, dit-il, qu’il dorme : le sommeil rafraîchira son sang, apaisera sa bile, lui donnera la santé et la force dont il aura besoin pour imiter les travaux d'Hercule, lui inspirera, je ne sais quelle douceur tendre qui pourrait seule lui manquer. Pourvu qu’il dorme, qu’il rie, qu’il adoucisse son tempérament, qu’il aime les jeux de la société, qu’il prenne plaisir à aimer les hommes et à se faire aimer d’eux, toutes les grâces de l’esprit et du corps viendront en foule pour l’orner. "[modifier] L’ABEILLE ET LA MOUCHE

Un jour, une Abeille aperçoit une Mouche auprès de sa ruche.

« Que viens-tu faire ici ? lui dit-elle d’un ton furieux. Vraiment, c’est bien à toi, vil animal, à te mêler avec les reines de l’air !

Tu as raison, répondit froidement la Mouche : on a toujours tort de s’approcher d’une nation aussi fougueuse que la vôtre.

Rien n’est plus sage que nous, dit l’Abeille : nous seules avons des lois et une république bien policée ; nous ne broutons que des fleurs odoriférantes ; nous ne faisons que du miel délicieux, qui égale le nectar. Ôte-toi de ma présence, vilaine Mouche importune, qui ne fait que bourdonner et chercher ta vie sur des ordures.

Nous vivons comme nous pouvons, répondit la Mouche : la pauvreté n’est pas un vice ; mais la colère en est un grand. Vous faites du miel qui est doux, mais votre cœur est toujours amer ; vous êtes sages dans vos lois, mais emportées dans votre conduite. Votre colère, qui pique vos ennemis, vous donne la mort[1], et votre folle cruauté, vous fait plus de mal qu’à personne. Il vaut mieux avoir des qualités moins éclatantes avec plus de modération. »

- ↑ l’aiguillon de l’abeille reste ordinairement dans la blessure qu’il a faite, ce qui occasionne la mort de l’insecte lui-même.

[modifier] LE ROSSIGNOL ET LA FAUVETTE

Sur les bords toujours verts du fleuve Alphée, il y a un bocage sacré, où trois Naïades, répandent à grand bruit, leurs eaux claires et arrosent les fleurs naissantes : les Grâces y vont souvent se baigner.

Les arbres de ce bocage ne sont jamais agités par les vents qui les respectent ; ils sont seulement caressés par le souffle des doux Zéphyrs.

Les Nymphes et les Faunes, y font, la nuit, des danses au son de la flûte de Pan.

Le soleil ne saurait percer de ses rayons, l’ombre épaisse que forment des rameaux entrelacés de ce bocage.

Le silence, l’obscurité et la délicieuse fraîcheur, y règnent le jour comme la nuit.

Sous ce feuillage, on entend Philomèle[1] qui chante d’une voix plaintive et mélodieuse ses anciens malheurs, dont elle n’est pas encore consolée.

Une jeune Fauvette, au contraire, y chante ses plaisirs et elle annonce le printemps à tous les bergers d’alentour.

Philomèle même, est jalouse des chansons tendres de sa compagne.

Un jour, elles aperçurent un jeune berger qu’elles n’avaient point encore vu dans ces bois ; il leur parut gracieux, noble, aimant les Muses et l’harmonie : elles crurent que c’était Apollon, tel qu’il fut autrefois, chez le roi Admète, ou du moins, quelque jeune héros du sang de ce dieu.

Les deux oiseaux, inspirés par les Muses, commencèrent aussitôt à chanter ainsi :

Quel est donc ce berger ou ce dieu inconnu qui vient

orner notre bocage ? Il est sensible à nos chansons ; il

aime la poésie : elle adoucira son cœur et le rendra aussi

aimable qu’il est fier.

Alors, Philomèle continua seule :

Que ce jeune héros croisse en vertu, comme une fleur

que le printemps fait éclore ! qu’il aime les doux jeux

de l’esprit ! Que les Grâces soient sur ses lèvres ! que la

sagesse de Minerve règne dans son cœur !

La fauvette lui répondit :

Qu’il égale Orphée par les charmes de sa voix et

Hercule par ses hauts faits ! qu’il porte dans son cœur

l’audace d’Achille, sans en avoir la férocité ! qu’il soit

bon, qu’il soit sage, bienfaisant, tendre pour les hommes

et aimé d’eux ! que les Muses fassent naître en lui toutes les vertus !

Puis les deux oiseaux inspirés reprirent ensemble :

Il aime nos douces chansons ; elles entrent dans son cœur, comme

la rosée tombe sur nos gazons, brûlés par le soleil.

Que les dieux le modèrent et le rendent toujours fortuné !

qu’il tienne en sa main la corne d’abondance ! que l’âge d’or

revienne par lui ! que la sagesse se répande de son cœur sur tous

les mortels ! et que les fleurs naissent sous ses pas !

- ↑ Philomèle, cruellement maltraitée par Térée, son beau-père, fut métamorphosée en rossignol.

[modifier] LE LOUP ET LE JEUNE MOUTON

Des Moutons étaient en sûreté dans leur parc ; les chiens dormaient et le berger, à l’ombre d’un grand ormeau, jouait de la flûte avec d’autres bergers voisins.

Un Loup, affamé, vint par les fentes de l’enceinte, reconnaître l’état du troupeau.

Un jeune Mouton, sans expérience et qui n’avait jamais rien vu, entra en conversation avec lui :

« Que venez-vous chercher ici ? dit-il au glouton.

L’herbe tendre et fleurie, lui répondit le Loup.

Vous savez que rien n’est plus doux que de paître dans une verte prairie, émaillée de fleurs, pour apaiser sa faim et d’aller éteindre sa soif dans un clair ruisseau : j’ai trouvé ici l’un et l’autre.

Que faut-il davantage ? j’aime la philosophie qui enseigne à se contenter de peu.

Est-il donc vrai, repartit le jeune Mouton, que vous ne mangez point la chair des animaux et qu’un peu d’herbe vous suffit ? si cela est, vivons comme frères et paissons ensemble. »

Aussitôt, le Mouton sort du parc dans la prairie, où le sobre philosophe le mit en pièces et l’avala.

Défiez-vous des belles paroles des gens qui se vantent d’être vertueux.

Jugez-en par leurs actions, et non par leurs discours.[modifier] LES DEUX RENARDS

Deux Renards entrèrent la nuit, par surprise, dans un poulailler ; ils étranglèrent le coq, les poules et les poulets : après ce carnage, il apaisèrent leur faim.

L’un, qui était jeune et ardent, voulait tout dévorer ; l’autre, qui était vieux et avare, voulait garder quelque provision pour l’avenir.

Le vieux disait : " Mon enfant, l’expérience m’a rendu sage ; j’ai vu bien des choses depuis que je suis au monde. Ne mangeons pas tout notre bien en un seul jour. Nous avons fait fortune ; c’est un trésor que nous avons trouvé, il faut le ménager. "

Le jeune répondait : " Je veux tout manger pendant que j’y suis et me rassasier pour huit jours : car, pour ce qui est de revenir ici, chansons ! il n’y fera pas bon demain ; le maître, pour venger la mort de ses poules, nous assommerait. "

Après cette conversation, chacun prend son parti.

Le jeune mange tant, qu’il se crève et peut à peine aller mourir dans son terrier.

Le vieux, qui se croit bien plus sage de modérer ses appétits et de vivre d’économie, veut, le lendemain, retourner à sa proie, et est assommé par le maître.

Ainsi, chaque âge a ses défauts : les jeunes gens sont fougueux et insatiables dans leur plaisirs, les vieux sont incorrigibles dans leur avarice.[modifier] L’OURSE ET SON FILS

Une Ourse avait un petit Ours qui venait de naître.

On ne reconnaissait en lui aucune figure d’animal : c’était une masse informe et hideuse.

L’Ourse, toute honteuse d’avoir un tel fils, va trouver sa voisine la Corneille, qui faisait grand bruit, par son caquet, sous un arbre.

" Que ferai-je, lui dit-elle, ma bonne commère, de ce petit monstre ? J’ai envie de l’étrangler.

Gardez-vous-en bien, dit la causeuse : j’ai vu d’autres Ourses, dans le même embarras que vous. Allez léchez doucement votre fils ; il sera bientôt joli, mignon et propre à vous faire honneur. "

La mère crut facilement ce qu’on lui disait en faveur de son fils.

Elle eut la patience de le lécher longtemps.

Enfin, il commença à devenir moins difforme et elle alla remercier la Corneille en ces termes : « Si vous n’eussiez modéré mon impatience, j’aurais cruellement déchiré mon fils, qui fait maintenant tout le plaisir de ma vie. »

Oh ! que l’impatience empêche de biens et cause de maux ![modifier] LE DÉPART DE LYCON

Quand la Renommée, par le son éclatant de sa trompette, eut annoncé aux divinités rustiques et aux bergers du Cynthe le départ de Lycon, tous ces bois, si sombres, retentirent de plaintes amères.

Écho les répétait tristement, à tous les vallons d’alentour.

On n’entendait plus le doux son de la flûte ni celui du hautbois.

Les bergers mêmes, dans leur douleur, brisaient leurs chalumeaux[1].

Tout languissait : la tendre verdure des arbres commençait à s’effacer ; le ciel, jusqu’alors si serein, se chargeait de noires tempêtes ; les cruels Aquilons faisaient déjà frémir les bocages comme en hiver.

Les divinités, mêmes les plus champêtres, ne furent pas insensibles à cette perte : les Dryades sortaient des troncs creux des vieux chênes, pour regretter Lycon.

Il se fit une assemblée de ces tristes divinités, autour d’un grand arbre qui élevait ses branches vers les cieux et qui couvrait de son ombre épaisse, la terre, sa mère, depuis plusieurs siècles.

Hélas ! autour de ce vieux tronc noueux et d’une grosseur prodigieuse, les Nymphes de ce bois, accoutumées à faire leurs danses et leurs jeux folâtres, vinrent raconter leur malheur.

" C’en est fait ! disaient-elles, nous ne reverrons plus Lycon : il nous quitte ; la fortune ennemie nous l’enlève ; il va être l’ornement et les délices d’un autre bocage plus heureux que le nôtre. Non, il n’est plus permis d’espérer d’entendre sa voix, ni de le voir tirant de l’arc et perçant de ses flèches les rapides oiseaux. "

Pan lui-même accourut, ayant oublié sa flûte ; les Faunes et les Satyres suspendirent leurs danses.

Les oiseaux même ne chantaient plus : on n’entendait que les cris affreux des hiboux et des autres oiseaux de mauvais présage.

Philomèle et ses compagnes gardaient un morne silence.

Alors Flore[2] et Pomone parurent tout à coup, d’un air riant, au milieu du bocage, se tenant par la main : l’une, était couronnée de fleurs et en faisait naître sous ses pas, empreints sur le gazon ; l’autre, portait, dans une corne d’abondance, tous les fruits que l’automne répand sur la terre, pour payer l’homme de ses peines.

« Consolez-vous, dirent-elles à cette assemblée de dieux consternés : Lycon part, il est vrai ; mais il n’abandonne pas cette montagne consacrée à Apollon. Bientôt, vous le reverrez ici, cultivant lui-même nos jardins fortunés : sa main y plantera les verts arbustes, les plantes qui nourrissent l’homme et les fleurs qui font ses délices. Ô Aquilons, gardez-vous de flétrir jamais, par vos souffles empestés, ces jardins où Lycon prendra des plaisirs innocents. Il préfèrera la simple nature au faste et aux divertissements désordonnés ; il aimera ces lieux ; il les abandonne à regret. »

A ces mots, la tristesse se change en joie ; on chante les louanges de Lycon ; on dit qu’il sera amateur des jardins, comme Apollon a été berger, conduisant les troupeaux d’Admète : mille chansons divines remplissent le bocage et le nom de Lycon, passe de l’antique forêt jusque dans les campagnes les plus reculées.

Les bergers le répètent sur leurs chalumeaux, les oiseaux mêmes, dans leurs doux ramages, font entendre je ne sais quoi qui ressemble au nom de Lycon.

La terre se pare de fleurs et s’enrichit de fruits.

Les jardins, qui attendent son retour, lui préparent les grâces du printemps et les magnifiques dons de l’automne.

Les seuls regards de Lycon qu’il jette encore, de loin, sur cette agréable montagne, la fertilisent.

Là, après avoir arraché les plantes sauvages et stériles, il cueillera l’olive et le myrte, en attendant que Mars lui fasse cueillir ailleurs des lauriers.

- ↑ Chalumeau, se dit, en poésie, de toutes sortes de flûtes et d’instruments à vent qui composent une musique champêtre.

- ↑ Flore, déesse des fleurs.

[modifier] LE HIBOU

Un jeune Hibou, qui s’était vu dans une fontaine et qui se trouvait plus beau, je ne dirai pas que le jour, car, il le trouverait fort désagréable, mais, que la nuit, qui avait de grands charmes pour lui, disait en lui-même : « J’ai sacrifié aux Grâces ; Vénus a mis sur moi sa ceinture dans ma naissance ; le tendres Amours, accompagnés des Jeux et des Ris, voltigent autour de moi pour me caresser. Il est temps que le blond Hyménée me donne des enfants, gracieux comme moi ; ils seront l’ornement des bocages et les délices de la nuit. Quel dommage que la race des plus parfaits oiseaux se perdit ! Heureuse, l’épouse qui passera sa vie à me voir ! »

Dans cette pensée, il envoie la Corneille, demander de sa part, une petite Aiglonne, fille de l’Aigle, reine des airs.

La Corneille avait peine à se charger de cette ambassade : « Je serai mal reçue, disait-elle, de proposer un mariage si mal assorti. Quoi l’Aigle, qui ose regarder fixement le soleil, se marierait avec vous, qui ne sauriez seulement ouvrir les yeux tandis qu’il est jour ! c’est le moyen que les deux époux ne soient jamais ensemble ; l’un sortira le jour et l’autre la nuit. "

Le Hibou, vain et amoureux de lui-même, n’écouta rien.

La Corneille, pour le contenter, alla enfin demander l’Aiglonne.

On se moqua de sa folle demande.

L’Aigle lui répondit : « Si le Hibou veut être mon gendre, qu’il vienne après le lever du soleil, me saluer au milieu de l’air. »

Le Hibou, présomptueux, y voulut aller.

Ses yeux furent d’abord éblouis ; il fut aveuglé par les rayons du soleil et tomba, du haut de l’air, sur un rocher.

Tous les oiseaux se jetèrent sur lui et lui arrachèrent ses plumes.

Il fut trop heureux de se cacher dans son trou et d’épouser la Chouette, qui fut une digne dame du lieu.

Leur hymen fut célébré la nuit et ils se trouvèrent, l’un et l’autre très beaux et très agréables.

Il ne faut rien chercher au-dessus de soi, ni se flatter sur ses avantages.[modifier] LES DEUX SOURIS

Une souris, ennuyée de vivre dans les périls et dans les alarmes à cause de Mitis et de Rodilardus[1], qui faisait grand carnage de la nation souriquoise, appela sa commère qui était dans un trou de son voisinage.

« Il m’est venu, dit-elle, une bonne pensée. J’ai lu, dans certains livres que je rongeais ces jours passés, qu’il y a un beau pays nommé les Indes, où notre peuple est mieux traité et plus en sûreté qu’ici. En ce pays-là, les sages, croient que l’âme d’une souris a été autrefois l’âme d’un grand capitaine, d’un roi, d’un merveilleux fakir et qu’elle pourra, après la mort de la souris, entrer dans le corps de quelque belle dame, ou de quelque grand pandiar[2]. Si je m’en souviens bien, cela s’appelle métempsycose. Dans cette opinion, ils traitent tous les animaux avec une charité fraternelle : on voit des hôpitaux de souris qu’on met en pension et qu’on nourrit comme des personnes de mérite. Allons ma sœur, partons pour un si beau pays, où la police est si bonne et où l’on fait justice à notre mérite. »

La commère lui répondit : « Mais, ma sœur, n’y a-t-il point de chats qui entrent dans ces hôpitaux ? Si cela était, ils feraient en peu de temps bien des métempsycoses : un coup de dent ou de griffe ferait un roi ou un fakir, merveille, dont nous nous passerions très bien. — Ne craignez point cela, dit la première ; l’ordre est parfait dans ce pays-là : les chats ont leurs maisons, comme nous, les nôtres et ils ont aussi leurs hôpitaux d’invalides, qui sont à part. »

Sur cette conversation, nos deux Souris partent ensemble ; elles s’embarquent dans un vaisseau qui allait faire un voyage de long cours, en se coulant le long des cordages, le soir de la veille de l’embarquement.

On part ; elles sont ravies de se voir sur la mer, loin des terres maudites où les chats exerçaient leur tyrannie.

La navigation fut heureuse ; elles arrivent à Surate, non pour amasser des richesses, comme les marchands, mais pour se faire bien traiter par les Indous.

A peine furent-elles entrées dans une maison destinée aux souris, qu’elles y prétendirent les premières places.

L’une prétendait se souvenir d’avoir été autrefois un fameux bramin sur la côte de Malabar ; l’autre protestait qu’elle avait été une belle dame du même pays, avec de longues oreilles.

Elles firent tant les insolentes, que les souris indiennes ne purent les souffrir.

Voilà une guerre civile.

On donna, sans quartier, sur ces deux franguis[3], qui voulaient faire la loi aux autres ; au lieu d’être mangées par les chats, elles furent étranglées par leurs propres sœurs.

On a beau aller loin pour éviter le péril ; si on n’est modeste et sensé, on va chercher son malheur bien loin : autant vaudrait-il le trouver chez soi.

- ↑ Noms de chats.

- ↑ Pandiar, savant docteur.

- ↑ Les Orientaux donnaient, à cette époque, à tous les Européens le nom de francs ou de franguis.

[modifier] LE FANTASQUE

Qu’est-il donc arrivé de funeste à Métanthe ?

Rien au dehors, tout au dedans.

Ses affaires vont à souhait ; tout le monde cherche à lui plaire.

Quoi donc ? c’est que sa rate fume.

Il se coucha, hier, les délices du genre humain ; ce matin, on est honteux pour lui, il faut le cacher.

En se levant, le pli d’un chausson lui a déplu : toute la journée sera orageuse et tout le monde en souffrira.

Il fait peur, il fait pitié : il pleure comme un enfant, il rugit comme un lion.

Une vapeur, maligne et farouche, trouble et noircit son imagination, comme l’encre de son écritoire barbouille ses doigts.

N’allez pas lui parler des choses qu’il aimait le mieux il n’y a qu’un moment : par la raison qu’il les a aimées, il ne les saurait plus souffrir.

Les parties de divertissement qu’il a tant désirées lui deviennent ennuyeuses, il faut les rompre.

Il cherche à contredire, à se plaindre, à piquer les autres ; il s’irrite de voir qu’ils ne veulent point se fâcher.

Souvent, il porte ses coups en l’air, comme un taureau furieux, qui, de ses cornes aiguisées, va se battre contre les vents.

Quand il manque de prétexte pour attaquer les autres, il se tourne contre lui-même : il se blâme, il ne se trouve bon à rien, il se décourage ; il trouve fort mauvais qu’on veuille le consoler.

Il veut être seul et ne peut supporter la solitude.

Il revient à la compagnie et s’aigrit contre elle.

On se tait : ce silence affecté le choque.

On parle tout bas : il s’imagine que c’est contre lui.

On parle tout haut : il trouve qu’on parle trop et qu’on est trop gai pendant qu’il est triste.

On est triste : cette tristesse lui paraît un reproche de ses fautes.

On rit ; il soupçonne qu’on se moque de lui.

Que faire ?

Être aussi ferme et aussi patient qu’il est insupportable et attendre, en paix, qu’il revienne demain, aussi sage qu’il était hier.

Cette humeur étrange s’en va comme elle vient.

Quand elle le prend, on dirait que c’est un ressort de machine qui se démonte tout à coup ; il est comme on dépeint les possédés ; sa raison est comme à l’envers : c’est la déraison elle-même, en personne.

Poussez-le, vous lui ferez dire en plein jour qu’il est nuit ; car il n’y a plus, ni jour, ni nuit, pour une tête démontée par son caprice.

Quelquefois, il ne peut s’empêcher d’être étonné de ses excès et de ses fougues.

Malgré son chagrin, il sourit des paroles extravagantes qui lui ont échappé.

Mais, quel moyen de prévoir ces orages et de conjurer la tempête ?

Il n’y en a aucun ; point de bons almanachs pour prédire ce mauvais temps.

Gardez-vous bien de dire : " Demain, nous irons nous divertir dans un tel jardin ; " l’homme d’aujourd’hui ne sera point celui de demain ; celui qui vous promet maintenant disparaîtra tantôt : vous ne saurez plus où le prendre pour le faire souvenir de sa parole ; en sa place, vous trouverez un je ne sais quoi, qui n’a ni forme, ni nom, qui n’en peut avoir et que vous ne sauriez définir deux instants de suite de la même manière.

Étudiez-le bien, puis dites-en tout ce qu’il vous plaira : il ne sera plus vrai, le moment d’après, que vous l’aurez dit.

Ce je ne sais quoi, veut et ne veut pas ; il menace, il tremble ; il mêle des hauteurs ridicules avec des bassesses indignes.

Il pleure, il rit ; il badine, il est furieux.

Dans sa fureur la plus bizarre et la plus insensée, il est plaisant, éloquent, subtil, plein de tours nouveaux, quoiqu’il ne lui reste pas seulement une ombre de raison.

Prenez bien garde de ne lui rien dire qui ne soit juste, précis et exactement raisonnable ; il saurait bien en prendre avantage et vous donner adroitement le change ; il passerait d’abord, de son tort au vôtre et deviendrait raisonnable, pour le seul plaisir de vous convaincre que vous ne l’êtes pas.

C’est un rien qui l’a fait monter jusques aux nues ; mais ce rien, qu’est-il devenu ? il s’est perdu dans la mêlée ; il n’en est plus question : il ne sait plus ce qui l’a fâché, il sait seulement qu’il se fâche et qu’il veut se fâcher ; encore même, ne le sait-il pas toujours.

Il s’imagine souvent que tous ceux qui lui parlent, sont emportés et que c’est lui qui se modère, comme un homme qui a la jaunisse, croit que tous ceux qu’il voit sont jaunes, quoique, le jaune, ne soit que dans ses yeux.

Mais, peut-être qu’il épargnera certaines personnes auxquelles il doit plus qu’aux autres et qu’il paraît aimer davantage ?

Non, sa bizarrerie ne connaît personne : elle se prend sans choix à tout ce qu’elle trouve ; le premier venu lui est bon pour se décharger : tout lui est égal, pourvu qu’il se fâche ; il dirait des injures à tout le monde.

Il n’aime plus les gens, il n’en est point aimé ; on le persécute, on le trahit ; il ne doit rien à qui que ce soit.

Mais attendez un moment, voici une autre scène.

Il a besoin de tout le monde ; il aime, on l’aime aussi ; il flatte, il s’insinue, il ensorcelle tous ceux qui ne pouvaient plus le souffrir ; il avoue son tort, il rit de ses bizarreries, il se contrefait ; et vous croiriez que c’est lui-même, dans ses accès d’emportement, tant il se contrefait bien.

Après cette comédie, jouée à ses propres dépends, vous croyez bien qu’au moins, il ne fera plus le démoniaque.

Hélas ! vous vous trompez : il le fera encore ce soir, pour s’en moquer demain, sans se corriger.[modifier] ARISTÉE ET VIRGILE

Virgile étant descendu aux enfers, entra dans ces campagnes fortunées, où les héros et les hommes, inspirés des dieux, passent une vie bienheureuse sur des gazons toujours émaillés de fleurs et entrecoupés de mille ruisseaux.

D’abord, le berger Aristée1, qui était là au moment des demi-dieux, s’avança vers lui, ayant appris son nom.

« Que j’ai de joie, lui dit-il, de voir un si grand poète2 ! Vos vers coulent plus doucement que la rosée sur l’herbe tendre ; ils ont une harmonie si douce, qu’ils attendrissent le cœur et qu’ils tirent les larmes des yeux. Vous en avez faits pour moi et pour mes abeilles, dont Homère même, pourrait être jaloux. Je vous dois, autant qu’au Soleil et à Cyrène3, la gloire dont je jouis. Il n’y a pas encore longtemps que je les récitais, ces vers si tendres et si gracieux, à Linus4, à Hésiode et à Homère. Après les avoir entendus, ils allèrent tous trois boire de l’eau du fleuve Léthé5 pour les oublier, tant ils étaient affligés de repasser dans leur mémoire, des vers si dignes d’eux, qu’ils n’avaient pas faits. Vous savez que la nation des poëtes est jalouse. Venez donc parmi eux prendre votre place.

Elle sera bien mauvaise cette place, répondit Virgile, puisqu’ils sont si jaloux. J’aurai de mauvaises heures à passer dans leur compagnie ; je vois bien que vos abeilles, n’étaient pas plus faciles à irriter que le cœur des poètes.

Il est vrai, reprit Aristée ; ils bourdonnent comme les abeilles ; comme elles, ils ont un aiguillon perçant, pour piquer tout ce qui enflamme leur colère.

J’aurais encore, dit Virgile, un autre grand homme à ménager ici ; c’est le divin Orphée. Comment vivez-vous ensemble ?

Assez mal, répondit Aristée. Il est encore jaloux de sa femme, comme les trois autres de la gloire des vers ; mais pour vous, il vous recevra bien, car vous l’avez traité honorablement et vous avez parlé beaucoup plus sagement qu'Ovide, de sa querelle avec les femmes de Thrace qui le massacrèrent. Mais ne tardons pas davantage ; entrons dans ce petit bois sacré, arrosé de tant de fontaines, plus claires que le cristal : vous verrez que toute la troupe sacrée se lèvera pour vous faire honneur. N’entendez-vous pas, déjà, la lyre d’Orphée ? Écoutez Linus, qui chante le combat des dieux contre les géants. Homère se prépare a chanter Achille qui venge la mort de Patrocle par celle d’Hector. Mais, Hésiode est celui que vous avez le plus à craindre ; car de l’humeur dont il est, il sera bien fâché que vous ayez osé traiter avec tant d’élégance, toutes les choses rustiques, qui ont été son partage. »

A peine Aristée eut achevé ces mots, qu’ils arrivèrent dans cet ombrage frais, où règne un éternel enthousiasme qui possède ces hommes divins.

Tous se levèrent ; on fit asseoir Virgile, on le pria de chanter ses vers.

Il les chanta d’abord avec modestie et puis avec transport.

Les plus jaloux sentirent malgré eux, une douceur qui les ravissait.

La lyre d’Orphée, qui avait enchanté les rochers et les bois, échappa de ses mains et des larmes amères coulèrent de ses yeux.

Homère oublia pour un moment, la magnificence rapide de l’Iliade et la variété agréable de l’Odyssée.

Linus crut que ces beaux vers avaient été faits par son père Apollon ; il était immobile, saisi et suspendu par un si doux chant.

Hésiode, tout ému, ne pouvait résister à ce charme. Enfin, revenant un peu à lui, il prononça ces paroles pleines de jalousie et d’indignation : " O Virgile ! tu as fait des vers plus durables que l’airain et que le bronze. Mais je te prédis qu’un jour, on verra un enfant qui les traduira en sa langue et qui partagera, avec toi, la gloire d’avoir chanté les Abeilles. "

1 - Virgile est le prince des poètes latins, et Aristée est un berger dont Virgile a parlé dans les Géorgiques, l’un de ses poèmes.

2 - Les mots poète, poème…, sont dans cette édition de 1898 orthographiés avec un tréma.

3 - Cyrène était la mère d’Aristée

4 - Linus, poète inspiré, fils d’Apollon et d’une Muse.

5 - L’un des Fleuve des Enfers, dont les eaux faisaient perdre tous les souvenirs

[modifier] LA MÉDAILLE

Je crois, Monsieur, que je ne dois point perdre de temps, pour vous informer d’une chose très curieuse et sur laquelle vous ne manquerez pas de faire bien des réflexions.

Nous avons, en ce pays, un savant nommé M. Wanden, qui a de grandes correspondances avec les antiquaires d’Italie.

Il prétend avoir reçu, par eux, une médaille antique, que je n’ai pu voir jusqu’ici, mais dont il a fait frapper des copies qui sont très bien faites et qui, se répandront bientôt, selon les apparences, dans tous les pays où il y a des curieux.

J’espère, que dans peu de jours, je vous en enverrai une.

En attendant, je vais vous en faire la plus exacte description que je pourrai.

D’un côté, cette médaille qui est fort grande, représente un enfant d’une figure très-belle et très-noble ; on voit Pallas qui le couvre de son égide[1], en même temps, les trois Grâces sèment son chemin de fleur ; Apollon, suivi des Muses, lui offre sa lyre ; Vénus paraît en l’air, dans son char attelé de colombes, qui laisse tomber sur lui, sa ceinture ; la Victoire lui montre d’une main, un char de triomphe et de l’autre, lui présente une couronne.

Les paroles sont prises d'Horace : Non sine dîs animosus infans[2]

Le revers est bien différent.

Il est manifeste que c’est le même enfant ; car on reconnaît d’abord le même air de tête ; mais, il n’a autour de lui, que des masques grotesques et hideux, des reptiles, venimeux comme des vipères et des serpents, des insectes, des hiboux, enfin, des Harpies sales, qui répandent de l’ordure de tous côtés et qui déchirent tout avec leurs ongles crochus.

Il y a une troupe de Satyres, impudents et moqueurs, qui font les postures les plus bizarres, qui rient et qui montrent du doigt la queue d’un poisson monstrueux, par où finit le corps de ce bel enfant.

Au bas, on lit ces paroles, qui comme vous savez, sont aussi d’Horace : Turpiter atrum desinit in piscem[3].

Les savants se donnent beaucoup de peine, pour découvrir en qu’elle occasion cette médaille a pu être frappée dans l’antiquité.

Quelques-uns soutiennent, qu’elle représente Caligula, qui, étant fils de Germanicus, avait donné dans son enfance, de hautes espérances pour le bonheur de l’empire, mais qui, dans la suite, devint un monstre.

D’autres veulent, que tout ceci ait été fait pour Néron, dont les commencements furent si heureux et la fin si horrible.

Les uns et les autres conviennent, qu’il s’agit d’un jeune prince éblouissant qui promettait beaucoup et dont toutes les espérances ont été trompeuses.

Mais il y en a d’autres, plus défiants, qui ne croient point que cette médaille soit antique.

Le mystère que fait M. Wanden pour cacher l’original, donne de grands soupçons.

On s’imagine voir quelque chose de notre temps figuré dans cette médaille : peut-être, signifie-t-elle de grandes espérances qui se tourneront en de grands malheurs : il semble, qu’on affecte de faire entrevoir, malignement, quelque jeune prince, dont on tâche de rabaisser toutes les bonnes qualités par des défauts qu’on lui impute.

D’ailleurs, M. Wanden n’est pas seulement curieux, il est encore politique, fort attaché au prince d’Orange[4], et on soupçonne que c’est d’intelligence avec lui qu’il veut répandre cette médaille dans toute les cours de l’Europe.

Vous jugerez bien mieux que moi, Monsieur, ce qu’il en faut croire.

Il me suffit de vous avoir fait part de cette nouvelle, qui fait raisonner ici, avec beaucoup de chaleur tous nos gens de lettres et de vous assurer, que je suis toujours, votre très-humble et très-obéissant serviteur..

- ↑ Pallas est la même que Minerve. On la représentait en guerrière avec un bouclier qu’on appelait égide.

- ↑ Enfant courageux, grâce à la protection des dieux.

- ↑ Il se termine en un hideux poisson.

- ↑ Le prince d’Orange, stathouder ou chef du gouvernement de Hollande, était alors en guerre avec la France.

- ↑ Célèbre érudit, né en France, mais qui passa presque toute sa vie en Hollande, où il professa la philosophie.

[modifier] PRIÈRE INDISCRÈTE DE NÉLÉE, PETIT-FILS DE NESTOR.

Entre tous les mortels qui avaient été aimés des dieux, nul ne leur avait été plus cher que Nestor[1] ; ils avaient versé sur lui, leurs dons les plus précieux ; la sagesse, la profonde connaissance des hommes, une éloquence douce et insinuante.

Tous les Grecs l’écoutaient avec admiration et, dans une extrême vieillesse, il avait un pouvoir absolu sur les cœurs et sur les esprits.

Les dieux, avant la fin de ses jours, voulurent lui accorder encore une faveur, qui fut de voir naître un fils de Pisistrate[2].

Quand il vint au monde, Nestor le prit sur ses genoux et levant les yeux au ciel : « Ô Pallas ! dit-il, vous avez comblé la mesure de vos bienfaits ; je n’ai plus rien à souhaiter sur la terre, sinon que vous remplissiez, de votre esprit, l’enfant que vous m’avez fait voir. Vous ajouterez, j’en suis sûr, puissante déesse, cette faveur à toutes celles que j’ai reçues de vous. Je ne demande point de voir le temps où mes vœux seront exaucés ; la terre m’a porté trop longtemps ; coupez, fille de Jupiter, le fil de mes jours. »

Ayant prononcé ces mots, un doux sommeil se répand sur ses yeux, il fut uni avec celui de la mort et, sans effort, sans douleur, son âme quitta son corps glacé et presque anéanti par trois âges d’homme qu’il avait vécus.

Ce petit-fils de Nestor s’appelait Nélée.

Nestor, à qui la mémoire de son père avait toujours été chère, voulut qu’il portât son nom.

Quand Nélée fut sorti de l’enfance, il alla faire un sacrifice à Minerve, dans un bois proche de la ville de Pylos, qui était consacré à cette déesse.

Après que les victimes, couronnées de fleurs, eurent été égorgées, pendant que ceux qui l’avaient accompagné, s’occupaient aux cérémonies qui suivaient l’immolation, que les uns coupaient du bois, que les autres faisaient sortir le feu des veines des cailloux, qu’on écorchait les victimes et qu’on les coupait en plusieurs morceaux, tous étant éloignés de l’autel, Nélée était demeuré auprès.

Tout d’un coup, il entendit la terre trembler ; du creux des arbres, sortaient d’affreux mugissements ; l’autel paraissait en feu et, sur le haut des flammes, parut une femme d’un air si majestueux et si vénérable, que Nérée en fut ébloui.

Sa figure était au-dessus de la forme humaine : ses regards étaient plus perçants que les éclairs ; sa beauté n’avait rien de mou ni d’efféminé : elle était pleine de grâce et marquait de la force et de la vigueur.

Nélée, ressentant l’impression de la divinité, se prosterne à terre : tous ses membres se trouvent agités par un violent tremblement ; son sang se glace dans ses veines ; sa langue s’attache à son palais et ne peut plus proférer aucune parole ; il demeure interdit, immobile et presque sans vie.

Alors, Pallas lui rend la force qui l’avait abandonné.

« Ne craignez rien, lui dit cette déesse ; je suis descendue du haut de l’Olympe pour vous témoigner le même amour que j’ai fait ressentir à votre aïeul Nestor : je mets votre bonheur dans vos mains, j’exaucerai tous vos vœux ; mais, pensez attentivement à ce que vous me devez demander. »

Alors, Nélée, revenu de son étonnement et charmé par la douceur des paroles de la déesse, sentit au dedans de lui, la même assurance que s’il n’eût été que devant une personne mortelle.

Il était à l’entrée de la jeunesse : dans cet âge où, les plaisirs qu’on commence à ressentir, occupent et entraînent l’âme tout entière, on n’a point encore connu l’amertume, suite inséparable des plaisirs ; on n’a point encore été instruit par l’expérience.

« Ô déesse ! s’écria-t-il, si je puis toujours goûter la douceur de la volupté, tous mes souhaits seront accomplis. »

L’air de la déesse était auparavant gai et ouvert ; à ces mots, elle en prit un froid et sérieux : « Tu ne comptes, lui dit-elle, que ce qui flatte les sens ; eh bien, tu vas être rassasié des plaisirs que ton cœur désire. »

La déesse aussitôt disparut.

Nélée quitte l’autel et reprend le chemin de Pylos.

Il voit, sous ses pas, naître et éclore des fleurs d’une odeur si délicieuse, que les hommes n’avaient jamais ressenti un si précieux parfum.

Le pays s’embellit et prend une forme qui charme les yeux de Nélée.

La beauté des Grâces, compagnes de Vénus, se répand sur toute les femmes qui paraissent devant lui.

Tout ce qu’il boit devient nectar, tout ce qu’il mange devient ambroisie ; son âme se trouve noyée dans un océan de plaisirs.

La volupté s’empare du cœur de Nélée, il ne vit plus que pour elle ; il n’est plus occupé que d’un seul soin, qui est, que les divertissements se succèdent toujours les uns aux autres et qu’il n’y ait pas un seul moment où ses sens ne soient agréablement charmés.

Plus il goûte les plaisirs, plus il les souhaite ardemment.

Son esprit s’amollit et perd toute sa vigueur ; les affaires lui deviennent un poids d’une pesanteur horrible ; tout ce qui est sérieux lui donne un chagrin mortel.

Il éloigne de ses yeux les sages conseillers qui avaient été formés par Nestor et qui étaient regardés comme le plus précieux héritage que ce prince eût laissé à son petit-fils.

La raison, les remontrances utiles, deviennent l’objet de son aversion la plus vive et il frémit si quelqu’un ouvre la bouche devant lui pour lui donner un sage conseil.

Il fait bâtir un magnifique palais, où on ne voit luire que l’or, l’argent et le marbre, où tout est prodigue pour contenter les yeux et appeler le plaisir.

Le fruit de tant de soins pour se satisfaire, c’est l’ennui, l’inquiétude.

A peine a-t-il ce qu’il souhaite, qu’il s’en dégoûte : il faut qu’il change souvent de demeure, qu’il coure sans cesse de palais en palais, qu’il abatte et qu’il réédifie.

Le beau, l’agréable ne le touchent plus ; il lui faut du singulier, du bizarre, de l’extraordinaire : tout ce qui est naturel et simple lui paraît insipide et il tombe dans un tel engourdissement, qu’il ne vit plus, qu’il ne sent plus que par secousses, par soubresauts.

Pylos, sa capitale, change de face.

On y aimait le travail ; on y honorait les dieux ; la bonne foi régnait dans le commerce ; tout y était dans l’ordre et le peuple même, trouvait dans les occupations utiles qui se succédaient sans l’accabler, l’aisance et la paix.

Un luxe effréné prend la place de la décence et des vraies richesses ; tout y est prodigué aux vains agréments, aux commodités recherchées.

Les maisons, les jardins, les édifices publics changent de forme ; tout y devient singulier ; le grand, le majestueux, qui sont toujours simples, ont disparu.

Mais, ce qui est encore plus fâcheux, les habitants, à l’exemple de Nélée, n’aiment, n’estiment, ne recherchent que la volupté : on la poursuit aux dépens de l’innocence et de la vertu ; on s’agite, on se tourmente pour saisir une ombre vaine et fugitive de bonheur et l’on en perd le repos et la tranquillité ; personne n’est content, parce qu’on veut l’être trop, parce qu’on ne sait rien souffrir ni rien entendre.

L’agriculture et les autres arts utiles sont devenus presque avilissants : ce sont ceux que la mollesse a inventés, qui sont en honneur, qui mènent à la richesse, et auxquels on prodigue des encouragements.

Les trésors que Nestor et Pisistrate avaient amassés sont bientôt dissipés ; les revenus de l’État deviennent la proie de l’étourderie et de la cupidité.

Le peuple murmure, les grands se plaignent ; les sages seuls, gardent quelque temps le silence : ils parlent enfin et leur voix respectueuse se fait entendre à Nélée.

Ses yeux s’ouvrent, son cœur s’attendrit.

Il a encore recours à Minerve : il se plaint à la déesse de sa facilité à exaucer ses vœux téméraires ; il la conjure de retirer ses dons perfides : il lui demande la sagesse et la justice.

« Que j’étais aveugle ! s’écria-t-il ; mais je connais mon erreur, je déteste la faute que j’ai faite ; je veux la réparer, et chercher dans l’application à mes devoirs, dans le soin de soulager mon peuple, et dans l’innocence et la pureté des mœurs, le repos et le bonheur que j’ai vainement cherchés dans les plaisirs des sens. »

- ↑ Nestor, roi de Pylos, le plus âgé des héros de l’Iliade et le plus célèbre par sa sagesse et son éloquence.

- ↑ Un des sept fils de Nestor.

[modifier] LES ABEILLES ET LES VERS A SOIE.

Un jour les Abeilles montèrent jusque dans l’Olympe, au pied du trône de Jupiter, pour le prier d’avoir égard aux soins qu’elles avaient pris de son enfance, quand elles le nourrirent de leur miel sur le mont Ida[1].

Jupiter voulut leur accorder les premiers honneurs entre tous les petits animaux ; mais Minerve, qui préside aux arts, lui représenta qu’il y avait une autre espèce qui disputait aux Abeilles la gloire des inventions utiles.

Jupiter voulut en savoir le nom.

« Ce sont les Vers à soie, répondit-elle. »

Aussitôt le père des dieux ordonna à Mercure de faire venir sur les ailes des doux Zéphyrs des députés de ce petit peuple, afin qu’on pût entendre les raisons des deux parties.

L’Abeille ambassadrice de sa nation représenta la douceur du miel, qui est le nectar des hommes, son utilité, l’artifice avec lequel il est composé ; puis elle vanta la sagesse des lois qui policent la république volante des Abeilles.

« Nulle autre espèce d’animaux, disait l’orateur, n’a cette gloire, et c’est une récompense d’avoir nourri dans un antre le père des dieux. De plus, nous avons en partage la valeur guerrière, quand notre roi anime nos troupes dans les combats. Comment est-ce que ces Vers, insectes vils et méprisables, oseraient nous disputer le premier rang ? Ils ne savent que ramper, pendant que nous prenons un noble essor, et que de nos ailes dorées nous montons jusque vers les astres. »

Le harangueur des Vers à soie répondit : « Nous ne sommes que de petits vers, et nous n’avons ni ce grand courage pour la guerre, ni ces sages lois ; mais chacun de nous montre les merveilles de la nature et se consume dans un travail utile. Sans lois, nous vivons en paix, et on ne voit jamais de guerres civiles chez nous, pendant que les Abeilles s’entre-tuent à chaque changement de roi. Nous avons la vertu de Protée pour changer de forme : tantôt nous sommes de petits vers composés de onze anneaux entrelacés avec la variété des plus vives couleurs qu’on admire dans les fleurs d’un parterre. Ensuite nous filons de quoi vêtir les hommes les plus magnifiques jusque sur le trône, et de quoi orner les temples des dieux. Cette parure si belle et si durable vaut bien du miel qui se corrompt bientôt. Enfin nous nous transformons en fève, mais en fève qui sent, qui se meut, et qui montre toujours de la vie. Après ces prodiges, nous devenons tout à coup des papillons avec l’éclat des plus riches couleurs. C’est alors que nous ne cédons plus aux Abeilles pour nous élever d’un vol hardi jusque vers l’Olympe. Jugez maintenant, ô père des dieux ! »

Jupiter, embarrassé pour la décision, déclara enfin que les Abeilles tiendraient le premier rang, à cause des droits qu’elles avaient acquis depuis les anciens temps.

« Quel moyen, dit-il, de les dégrader ? je leur ai trop d’obligation ; mais je crois que les hommes doivent encore plus aux Vers à soie. »

- ↑ Montagne de l’île de Crête, sur laquelle Jupiter avait été caché de son père, allaité par la chèvre Amalthée et nourri par les abeilles.

[modifier] LE SINGE

Un vieux Singe malin étant mort, son ombre descendit dans la sombre demeure de Pluton, où elle demanda à retourner parmi les vivants.

Pluton voulait la renvoyer dans le corps d’un âne pesant et stupide, pour lui ôter sa souplesse, sa vivacité et sa malice ; mais elle fit tant de tours plaisants et badins, que l’inflexible roi des Enfers ne put s’empêcher de rire et lui laissa le choix d’une condition.

Elle demanda à entrer dans le corps d’un perroquet.

« Au moins, disait-elle, je conserverai par là quelque ressemblance avec les hommes, que j’ai si longtemps imités. Étant singe, je faisais des gestes comme eux ; et étant perroquet, je parlerai avec eux dans les plus agréables conversations. »

A peine l’âme du Singe s’était introduite dans ce nouveau métier, qu’une vieille femme causeuse l’acheta.

Il fit ses délices ; elle le mit dans une belle cage.

Il faisait bonne chère, et discourait toute la journée avec la vieille radoteuse, qui ne parlait pas plus sensément que lui.

Il joignait à son nouveau talent d’étourdir tout le monde je ne sais quoi de son ancienne profession : il remuait sa tête ridiculement ; il faisait craquer son bec ; il agitait ses ailes de cent façons, et faisait de ses pattes plusieurs tours qui sentaient encore les grimaces de Fagotin1.

La vieille prenait à toute heure ses lunettes pour l’admirer.

Elle était bien fâchées d’être un peu sourde, et de perdre quelquefois des paroles de son Perroquet, à qui elle trouvait plus d’esprit qu’à personne.

Ce Perroquet gâté devint bavard, importun et fou.

Il se tourmenta si fort dans sa cage, et but tant de vin avec la vieille, qu’il en mourut.

Le voilà revenu devant Pluton, qui voulut cette fois le faire passer dans le corps d’un poisson, pour le rendre muet : mais il fit encore une farce devant le roi des ombres ; et les princes ne résistent guère aux demandes des mauvais plaisants qui les flattent.

Pluton accorda donc à celui-ci qu’il irait dans le corps d’un homme.

Mais comme le dieu eut honte de l’envoyer dans le corps d’un homme sage et vertueux, il le destina au corps d’un harangueur ennuyeux et importun, qui mentait, qui se vantait sans cesse, qui faisait des gestes ridicules, qui se moquait de tout le monde, qui interrompait les conversations les plus polies et les plus solides, pour dire des riens ou les sottises les plus grossières.

Mercure2, qui le reconnut dans ce nouvel état, lui dit en riant : « Ho ! ho ! je te reconnais ; tu n’es qu’un composé du Singe et du Perroquet que j’ai vu autrefois. Qui t’ôterait tes gestes et tes paroles apprises par cœur sans jugement, ne laisserait rien de toi. D’un joli singe et d’un bon perroquet, on n’en fait qu’un sot homme. »

Oh ! combien d’hommes dans le monde, avec des gestes façonnés, un petit caquet et un air capable, n’ont ni sens ni conduite !

1 - Nom qu’on donnait aux singes que les charlatans et les faiseurs de tours se servaient pour amuser la foule, et qu’on appliquait quelquefois aux faiseurs de tours eux-mêmes.

2 - Messager des dieux, et chargé par Jupiter de conduire les âmes des morts dans les Enfers.

[modifier] LE DRAGON ET LES RENARDS

Deux Renards, grands fourbes et grands voleurs de leur métier, s’insinuèrent auprès de lui par flatteries.

Ils devinrent ses confidents.

Les gens les plus complaisants et les plus empressés ne sont pas les plus sûrs.

Ils le traitaient de grand personnage, admiraient toutes ses fantaisies, étaient toujours de son avis, et se moquaient entre eux de leur dupe.

Enfin il s’endormit un jour au milieu d’eux ; ils l’étranglèrent, et s’emparèrent du trésor.

Il fallut le partager entre eux : c’était une affaire bien difficile, car deux scélérats ne s’accordent que pour faire le mal.

L’un d’eux se mit à moraliser : « À quoi, disait-il, nous servira tout cet argent ? un peu de chasse nous vaudrait mieux : on ne mange point du métal, les pistoles sont de mauvaise digestion. Les hommes sont des fous d’aimer tant ces fausses richesses : ne soyons pas aussi insensés qu’eux. »

L’autre fit semblant d’être touché de ces réflexions, et assura qu’il voulait vivre en philosophe comme Bias[1], portant tout son bien sur lui.

Chacun fait semblant de quitter le trésor : mais ils se dressèrent des embûches et s’entre-déchirèrent.

L’un d’eux en mourant dit à l’autre, qui était aussi blessé que lui : « Que voulais-tu faire de cet argent ? — La même chose que tu voulais en faire, » répondit l’autre.

Un homme passant apprit leur aventure, et les trouva bien fous.

« Vous ne l’êtes pas moins que nous, lui dit un des Renards ; vous ne sauriez, non plus que nous, vous nourrir d’argent, et vous vous tuez pour en avoir. Du moins, notre race jusqu’ici a été assez sage pour ne mettre en usage aucune monnaie. Ce que vous avez introduit chez vous pour la commodité fait votre malheur. Vous perdez les vrais biens, pour chercher les biens imaginaires. »

- ↑ L’un des Sept Sages de la Grèce, né à Priène en Ionie vers l’an 570 avant Jésus-Christ. Cette ville, se trouvant assiégée par l’un des généraux de Cyrus, roi de Perse, était sur le point d’être forcée. Les habitants se disposèrent à l’abandonner, et chacun préparait ce qu’il avait de plus précieux pour le sauver. Bias seul n’emportait rien. On lui en demanda la raison : « C’est, dit-il, que je porte tout avec moi ». (Omnia mea mecum porto) voulant de cette manière démontrer qu’il nétait pas attaché aux autres biens que ceux qu’il regardait comme ses plus précieux : sa sagesse et sa pensée. En fait, Bias connaissait Cyrus et savait qu’il voulait fonder un empire et ne rien détruire.

[modifier] LE LIÈVRE QUI FAIT LE BRAVE.

Un Lièvre qui était honteux d’être poltron cherchait quelque occasion de s’aguerrir.

Il allait quelquefois par un trou d’une haie dans les choux du jardin d’un paysan, pour s’accoutumer au bruit du village.

Souvent même il passait assez près de quelques mâtins, qui se contentaient d’aboyer après lui.

Au retour de ces grandes expéditions, il se croyait plus redoutable qu’Alcide1 après tous ses travaux.

On dit même qu’il ne rentrait dans son gîte qu’avec des feuilles de laurier, et faisait l’ovation.

Il vantait ses prouesses à ses compères les lièvres voisins.

Il représentait les dangers qu’il avait courus, les alarmes qu’il avait données aux ennemis, les ruses de guerre qu’il avait faites en expérimenté capitaine, et surtout son intrépidité héroïque.

Chaque matin il remerciait Mars et Bellone2 de lui avoir donné des talents et un courage pour dompter toutes les nations à longues oreilles.

Jean Lapin, discourant un jour avec lui, lui dit d’un ton moqueur : « Mon ami, je te voudrais voir avec cette belle fierté au milieu d’une meute de chiens courants. Hercule fuirait bien vite, et ferait une laide contenance. – Moi ? répondit notre preux chevalier, je ne reculerais pas, quand toute la gent chienne viendrait m’attaquer. »

A peine eut-il parlé, qu’il entendit un petit tournebroche3 d’un fermier voisin, qui glapissait dans les buissons assez loin de lui.

Aussitôt il tremble, il frissonne, il a la fièvre ; ses yeux se troublent, comme ceux de Pâris quand il vit Ménélas qui venait ardemment contre lui.

Il se précipite d’un rocher escarpé dans une profonde vallée, où il pensa se noyer dans un ruisseau.

Jean Lapin, lui voyant faire le saut, s’écria de son terrier ; « Le voilà, ce foudre de guerre ! Le voilà, cet Hercule qui doit purger la terre de tous les monstres dont elle est pleine ! »

1 - Alcide ou Hercule, héros, fils de Jupiter.

2 - Mars, Bellone, dieu et déesse de la guerre.

3 - Chien ainsi appelé de l’usage auquel on l’empolyait.

[modifier] CHASSE DE DIANE.

Il y avait dans le pays des Celtes, et assez près du fameux séjour des druides, une sombre forêt dont les chênes, aussi anciens que la terre, avaient vu les eaux du déluge, et conservaient sous leurs épais rameaux une profonde nuit au milieu du jour.

Dans cette forêt reculée était une belle fontaine plus claire que le cristal, et qui donnait son nom au lieu où elle coulait.

Diane allait souvent percer de ses traits des cerfs et des daims dans cette forêt pleine de rochers escarpés et sauvages.

Après avoir chassé avec ardeur, elle allait se plonger dans les pures eaux de la fontaine, et la naïade se glorifiait de faire les délices de la déesse et de toutes les Nymphes.

Un jour, Diane chassa en ces lieux un sanglier plus grand et plus furieux que celui de Calydon.

Son dos était armé d’une soie dure, aussi hérissée et aussi horrible que les piques d’un bataillon.

Ses yeux étincelants étaient pleins de sang et de feu.

Il jetait d’une gueule béante et enflammée une écume mêlée d’un sang noir.

Sa hure monstrueuse ressemblait à la proue recourbée d’un navire.

Il était sale et couvert de la boue de sa bauge où il s’était vautré.

Le souffle brûlant de sa gueule agitait l’air tout autour de lui, et faisait un bruit effroyable.

Il s’élançait rapidement comme la foudre ; il renversait les moissons dorées, et ravageait toutes les campagnes voisines ; il coupait les hautes tiges des arbres les plus durs pour aiguiser ses défenses contre leurs troncs.

Ses défenses étaient aiguës et tranchantes comme les glaives recourbés des Perses.

Les laboureurs épouvantés se réfugiaient dans leurs villages.

Les bergers, oubliant leurs faibles troupeaux errants dans les pâturages, couraient vers leurs cabanes.

Tout était consterné ; les chasseurs mêmes, avec leurs dards et leurs épieux, n’osaient entrer dans la forêt.

Diane seule, ayant pitié de ce pays, s’avance avec son carquois doré et ses flèches.

Une troupe de Nymphes la suit, et elle les surpasse de toute la tête.

Elle est, dans sa course, plus légère que les Zéphyrs, et plus prompte que les éclairs.

Elle atteint le monstre furieux, le perce d’une de ses flèches au-dessous de l’oreille, à l’endroit où l’épaule commence.

Le voilà qui se roule dans les flots de son sang ; il pousse des cris dont toute la forêt retentit, et montre en vain ses défenses prêtes à déchirer ses ennemis.

Les Nymphes en frémissent.

Diane seule s’avance, met le pied sur sa tête, et enfonce son dard ; puis se voyant rougie du sang de ce sanglier, qui avait rejailli sur elle, elle se baigna dans la fontaine, et se retire charmée d’avoir délivré les campagnes de ce monstre.

[modifier] HISTOIRE D’UNE VIEILLE REINE ET D’UNE JEUNE PAYSANNE.

Il était une fois une Reine si vieille, si vieille qu’elle n’avait plus ni dents ni cheveux ; sa tête branlait comme les feuilles que le vent remue ; elle ne voyait goutte même avec ses lunettes, le bout de son nez et celui de son menton se touchaient ; elle était rapetissée de la moitié, et toute en un peloton, avec le dos si courbé, qu’on aurait cru qu’elle avait toujours été contrefaite.

Une Fée, qui avait assisté à sa naissance, l’aborda et lui dit : « Voulez-vous rajeunir ? — Volontiers, répondit la Reine : je donnerais tous mes joyaux pour n’avoir que vingt ans. — Il faut donc, continua la Fée, donner votre vieillesse à quelque autre dont vous prendrez la jeunesse et la santé. A qui donnerons-nous vos cent ans ? »

La Reine fit chercher partout quelqu’un qui voulût être vieux pour la rajeunir.

Il vint beaucoup de gueux qui voulaient vieillir pour être riches ; mais quand ils avaient vu la Reine tousser, cracher, râler, vivre de bouillie, être sale, hideuse, puante, souffrante, et radoter un peu, ils ne voulaient plus se charger de ses années ; ils aimaient mieux mendier et porter des haillons.

Il venait aussi des ambitieux, à qui elle promettait de grands rangs et de grands honneurs.

« Mais que faire de ces rangs ? disaient-ils après l’avoir vue ; nous n’oserions nous montrer étant si dégoûtants et si horribles. »

Mais enfin il se présenta une jeune fille de village, belle comme le jour, qui demanda la couronne pour prix de sa jeunesse ; elle se nommait Péronnelle.

La Reine s’en fâcha d’abord ; mais que faire ? à quoi sert-il de se fâcher ? elle voulait rajeunir.

« Partageons, dit-elle à Péronnelle, mon royaume ; vous en aurez une moitié et moi l’autre : c’est bien assez pour vous, qui êtes une petite paysanne. — Non, répondit la Fille, ce n’est pas assez pour moi ; je veux tout. Laissez-moi mon bavolet1 avec mon teint fleuri ; je vous laisserai vos cent ans avec vos rides, et la mort qui vous talonne. — Mais aussi, répondit la Reine, que ferais-je, si je n’avais plus de royaume ? — Vous ririez, vous danseriez, vous chanteriez comme moi, lui dit cette Fille. »

En parlant ainsi, elle se mit à rire, à danser et à chanter.

La Reine, qui était bien loin d’en faire autant, lui-dit : « Que feriez-vous en ma place ? vous n’êtes point accoutumée à la vieillesse. — Je ne sais pas, dit la paysanne, ce que je ferais ; mais je voudrais bien l’essayer, car j’ai toujours ouï dire qu’il est beau d’être reine. »

Pendant qu’elles étaient en marché, la Fée survint, qui dit à la paysanne : « Voulez-vous faire votre apprentissage de vieille reine, pour savoir si ce métier vous accommodera ? — Pourquoi non ? dit la Fille. »

A l’instant les rides couvrent son front ; ses cheveux blanchissent ; elle devient grondeuse et rechignée ; sa tête branle et toutes ses dents aussi ; elle a déjà cent ans.

La Fée ouvre une petite boîte, et en tire une foule d’officiers et de courtisans richement vêtus, qui croissent à mesure qu’ils en sortent, et qui rendent mille respects à la nouvelle reine.

On lui sert un grand festin, mais elle est dégoûtée et ne saurait mâcher ; elle est honteuse et étonnée ; elle ne sait ni que dire ni que faire ; elle tousse à crever elle crache sur son menton ; elle a au nez une roupie gluante, qu’elle essuie avec sa manche ; elle se regarde au miroir, et se trouve plus laide qu’une guenuche2.

Cependant la véritable Reine était dans un coin, qui riait et qui commençait à devenir jolie ; ses cheveux revenaient, et ses dents aussi ; elle reprenait un bon teint frais et vermeil, elle se redressait avec mille petites façons ; mais elle était crasseuse, court vêtue, et faite comme un petit torchon qui a traîné dans les cendres.

Elle n’état pas accoutumée à cet équipage, et ses gardes, la prenant pour quelque ervante de cuisine, voulaient la chasser du palais.

Alors Péronnelle lui dit : « Vous voilà bien embarrassée de n’être plus reine, et moi encore davantage de l’être ; tenez, voilà votre couronne, rendez-moi ma cotte grise. »

L’échange fut aussitôt fait ; et la Reine de revieillir, et la paysanne de rajeunir.

A peine le changement fut fait, que toutes deux s’en repentirent ; mais il n’était plus temps.

La Fée les condamna à demeurer chacune dans sa condition.

La Reine pleurait tous les jours.

Dès qu’elle avait mal au bout du doigt, elle disait : « Hélas ! si j’étais Péronnelle, à l’heure que je parle, je serais logée dans une chaumière, et je vivrais de châtaignes ; mais je danserais sous l’orme avec les bergers au son de la flûte. Que me sert d’avoir un beau lit où je ne fais que souffrir, et tant de gens qui ne peuvent me soulager ? »

Ce chagrin augmenta ses maux ; les médecins, qui étaient sans cesse douze autour d’elle, les augmentèrent aussi.

Enfin elle mourut au bout de deux mois.

Péronnelle faisait une danse ronde le long d’un clair ruisseau avec ses compagnes, quand elle apprit la mort de la Reine : alors elle reconnut qu’elle avait été plus heureuse que sage d’avoir perdu la royauté.

La Fée revint la voir, et lui donna à choisir de trois maris : l’un vieux, chagrin, désagréable, jaloux et cruel, mais riche, puissant, et très-grand seigneur, qui ne pourrait, ni jour ni nuit, se passer de l’avoir auprès de lui ; l’autre, bien fait, doux, commode, aimable et d’une grande naissance, mais pauvre et malheureux en tout ; le dernier, paysan comme elle, qui ne serait ni beau ni laid, qui ne l’aimerait ni trop ni peu, qui ne serait ni riche ni pauvre.

Elle ne savait lequel prendre, car naturellement elle aimait fort les beaux habits, les équipages et les grands honneurs.

Mais la Fée lui dit : « Allez, vous êtes une sotte. Voyez-vous ce paysan ? voilà le mari qu’il vous faut. Vous aimeriez trop le second ; vous seriez trop aimée du premier ; tous deux vous rendraient malheureuse : c’est bien assez que le troisième ne vous batte point. Il vaut mieux danser sur l’herbe ou sur la fougère que dans un palais, et être Péronnelle au village, qu’une dame malheureuse dans le beau monde. Pourvu que vous n’ayez aucun regret aux grandeurs, vous serez heureuse avec votre laboureur, toute votre vie. »

1 - Sorte de coiffure que portent les villageoises dans certains pays.

2 - Petite guenon.

[modifier] HISTOIRE DE FLORISE.

Une paysanne connaissait dans son voisinage une fée.

Elle la pria de venir à une de ses couches où elle eut une fille.

La Fée prit d’abord l’enfant entre ses bras, et dit à la mère : « Choisissez ; elle sera, si vous voulez, belle comme le jour, d’un esprit encore plus charmant que sa beauté, et reine d’un grand royaume, mais malheureuse ; ou bien elle sera laide et paysanne comme vous, mais contente dans sa condition. »

La paysanne choisit d’abord pour cet enfant la beauté et l’esprit avec une couronne, au hasard de quelque malheur.

Voilà la petite fille dont la beauté commence déjà à effacer toutes celles qu’on avait jamais vues.

Son esprit était doux, poli, insinuant ; elle apprenait tout ce qu’on voulait lui apprendre, et le savait bientôt mieux que ceux qui le lui avaient appris.

Elle dansait sur l’herbe, les jours de fête, avec plus de grâce que toute ses compagnes.

Sa voix était plus touchante qu’aucun instrument de musique, et elle faisait elle-même les chansons qu’elle chantait.

D’abord elle ne savait point qu’elle était belle : mais, en jouant avec ses compagnes sur le bord d’une claire fontaine, elle se vit ; elle remarqua combien elle était différente des autres ; elle s’admira.

Tout le pays, qui accourait en foule pour la voir, lui fit encore plus connaître ses charmes.

Sa mère, qui comptait sur les prédictions de la Fée, la regardait déjà comme une reine, et la gâtait par ses complaisances.

La jeune fille ne voulait ni filer, ni coudre, ni garder les moutons ; elle s’amusait à cueillir des fleurs, à en parer sa tête, à chanter et à danser à l’ombre des bois.

Le Roi de ce pays-là était fort puissant, et il n’avait qu’un fils, nommé Rosimond, qu’il voulait marier.

Il ne put jamais se résoudre à entendre parler d’aucune princesse des État voisins, parce qu’une fée lui avait assuré qu’il trouverait une paysanne plus belle et plus parfaite que toutes les princesses du monde.

Il prit la résolution de faire assembler toutes les jeunes villageoises de son royaume au-dessous de dix-huit ans, pour choisir celle qui serait la plus digne d’être choisie.

On exclut d’abord une quantité innombrable de filles qui n’avaient qu’une médiocre beauté, et on en sépara trente qui surpassait infiniment toutes les autres.

Florise (c’est le nom de notre jeune fille) n’eut pas de peine à être mise dans ce nombre.

On rangea ces trente filles au milieu d’une grande salle, dans une espèce d’amphithéâtre, où le roi et son fils les pouvaient regarder toutes à la fois.

Florise parut d’abord, au milieu de toutes les autres, ce qu’une belle anémone paraîtrait parmi des soucis, ou ce qu’un oranger fleuri paraîtrait au milieu des buissons sauvages.

Le Roi s’écria qu’elle méritait sa couronne.

Rosimond se crut heureux de posséder Florise.

On lui ôta ses habits du village ; on lui en donna qui étaient tout brodés d’or.

En un instant elle se vit couverte de perles et de diamants.

Un grand nombre de dames étaient occupées à la servir.

On ne songeait qu’à deviner ce qui pouvait lui plaire pour le lui donner avant qu’elle eût la peine de le demander.

Elle était logée dans un magnifique appartement du palais, qui n’avait, au lieu de tapisseries, que de grandes glages de miroir de toute la hauteur des chambres et des cabinets, afin qu’elle eût le plaisir de voir sa beauté multipliée de tous côtés, et que le prince pût l’admirer en quelque endroit qu’il jetât les yeux.

Rosimon avait quitté la chasse, le jeu, tous les exercices du corps, pour être sans cesse auprès d’elle ; et comme le roi son père était mort bientôt après le mariage, c’éait la sage Florise, devenue reine, dont les conseils décidaient de toutes les affaires de l’État.

La Reine, mère du nouveau roi, nommée Gronipote, fut jalouse de sa belle-fille.

Elle était artificieuse, maligne, cruelle.

La vieillesse avait ajouté une affreuse difformité à sa laideur naturelle, et elle ressemblait à une Furie.

La beauté de Florise la faisait paraître encore plus hideuse, et l’irritait à tout moment : elle ne pouvait souffrir qu’une si belle personne la défigurât

Elle craignait aussi son esprit, et elle s’abandonna à toutes les fureurs de l’envie.

« Vous n’avez point de cœur, disait-elle souvent à son fils, d’avoir voulu épouser cette petite paysanne ; et vous avez la bassesse d’en faire votre idole : elle est fière comme si elle était née dans la place où elle est. Quand le roi votre père voulut se marier, il me préféra à toute autre, parce que j’étais la fille d’un roi égal à lui. C’est ainsi que vous devriez faire. Renvoyez cette petite bergère dans son village, et songez à quelque jeune princesse dont la naissance vous convienne. »

Rosimond résistait à sa mère ; mais Gronipote enleva un jour un billet que Florise écrivait au Roi, et le donna à un jeune homme de la Cour, qu’elle obligea d’aller porter ce billet au Roi, comme si Florise lui avait témoigné toute l’amitié qu’elle ne devait avoir que pour le Roi seul.

Rosimond, aveuglé par sa jalousie et par les conseils malins que lui donna sa mère, fit enfermer Florise pour toute sa vie dans une haute tour, bâtie sur la pointe d’un rocher qui s’élevait dans la mer.

Là, elle pleurait nuit et jour, ne sachant par quelle injustice le Roi, qui l’avait tant aimée, la traitait si indignement.

Il ne lui était permis de voir qu’une vieille femme à qui Gronipote l’avait confiée, et qui lui insultait à tout moment dans cette prison.

Alors Florise se ressouvint de son village, de sa cabane et de tous ses plaisirs champêtres.

Un jour, pendant qu’elle était accablée de douleur, et qu’elle déplorait l’aveuglement de sa mère, qui avait mieux aimé qu’elle fût belle et reine malheureuse, que bergère laide et contente dans son état, la vieille qui la traitait si mal vint lui dire que le Roi envoyait un bourreau pour lui couper la tête, et qu’elle n’avait plus qu’à se résoudre à la mort.

Florise répondit qu’elle était prête à recevoir le coup.

En effet, le bourreau, envoyé par les ordres du roi, sur les conseils de Gronipote, tenait un grand coutelas pour l’exécution, quand il parut une femme qui dit qu’elle venait de la part de cette reine, pour dire deux mots en secret à Florise avant sa mort.

La vieille la laissa parler à elle, parce que cette personne lui parut une des dames du palais ; mais c’était la Fée qui avait prédit les malheurs de Florise à sa naissance, et qui avait pris la figure de cette dame de la reine mère.

Elle parla à Florise en particulier, en faisant retirer tout le monde.

« Voulez-vous, lui dit-elle, renoncer à la beauté qui vous a été funeste ? Voulez-vous quitter le titre de reine, reprendre vos anciens habits, et retourner dans votre village ? »

Florise fut ravie d’accepter cette offre.

La Fée lui appliqua sur le visage un masque enchanté : aussitôt les traits de son visage devinrent grossiers, et perdirent toute leur proportion, elle devint aussi laide qu’elle avait été belle et agréable.

En cet état, elle n’était plus reconnaissable, et elle passa sans peine au travers de tous ceux qui étaient venus là pour être témoins de son supplice.

Elle suivit la Fée, et repassa avec elle dans son pays.

On eut beau chercher Florise, on ne la put trouver en aucun endroit de la tour.

On alla en porter la nouvelle au roi et à Gronipote, qui la firent encore chercher, mais inutilement, par tout le royaume.

La Fée l’avait rendue à sa mère, qui ne l’eût pas connue dans un si grand changement, si elle n’en eût été avertie.

Florise fut contente de vivre laide, pauvre et inconnue dans son village, où elle gardait des moutons.

Elle entendait tous les jours raconter ses aventures et déplorer ses malheurs.

On en avait fait des chansons qui faisaient pleurer tout le monde ; elle prenait plaisir à les chanter souvent avec ses compagnes, et elle en pleurait comme les autres : mais elle se croyait heureuse en gardant son troupeau, et ne voulut jamais découvrir à personne qui elle était.

[modifier] LE BERGER CLÉOBULE ET LA NYMPHE PHIDILE.

Un Berger rêveur menait son troupeau sur les rives flreuries du fleuve Achéloüs1.

Les Faunes et les Satyres2, cachés dans les bocages voisins, dansaient sur l’herbe, au doux son de sa flûte.

Les Naïades3, cachées dans les ondes du fleuve, levèrent leurs têtes au-dessus des roseaux pour écouter ses chansons.

Achéloüs lui-même, appuyé sur son urne penchée4, montra son front, où il ne restait plus qu’une corne depuis son combat avec le grand Hercule : et cette mélodie suspendit pour un peu de temps les peines de ce dieu vaincu.

Le Berger était peu touché de voir ces Naïades qui l’admiraient ; il ne pensait qu’à la bergère Phidile, simple, naïve, sans aucune parure, à qui la fortune ne donna jamais d’éclat emprunté, et que les Grâces5 seules avaient ornée et embellie de leurs propres mains.

Elle sortait de son village, ne songeant qu’à faire paître ses moutons.

Elle seule ignorait sa beauté.

Toutes les autres bergères en étaient jalouses.

Le Berger l’aimait et n’osait le lui dire.

Ce qu’il aimait le plus en elle, c’était cette vertu simple et sévère qui écartait les amants, et qui fait le vrai charme de la beauté.

Mais la passion ingénieuse fait trouver l’art de représenter ce qu’on n’oserait dire ouvertement : il finit donc toutes ses chansons les plus agréables, pour en commencer une qui pût toucher le cœur de cette Bergère.

Il savait qu’elle aimait la vertu des héros qui ont acquis de la gloire dans les combats : il chanta, sous un nom supposé, ses propres aventures ; car en ce temps, les héros mêmes étaient bergers, et ne méprisaient point la houlette.